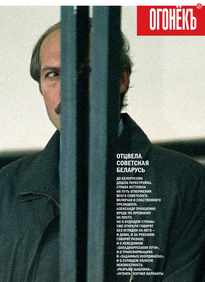

Полувековой юбилей событий 1968-го, встряхнувших Европу и Америку и объявленных еще тогда «революцией ценностей», на пострадавших от этой революции территориях сегодня оценивают по-разному: кто-то по-прежнему восторженно воспевает поколение бунтарей, раздвинувших горизонты свободы, кто-то с горечью фиксирует результат — потребительская глобализация, пришедшая на смену порушенным устоям, обнулила само понимание ценностей, подменив их набором универсальных клише. Громко заявив о себе полвека назад антивоенными митингами в Чикаго, хипповскими коммунами Сан-Франциско, уличными боями в Западном Берлине и Риме и, конечно же, баррикадами в Латинском квартале Парижа, бунтари 1960-х ни одну из своих баррикад не удержали. Разве что кроме одной: «бацилла-68» проникает теперь в новые страны и поражает новые поколения. Как так вышло, что ценностям глобального капитализма и толерантности сегодня учат те, кто был нетерпим к традиционным ценностям голлистской Франции и глубинной Америки? И как устроен механизм, который исправно — вот уже полвека — превращает бунтарей в певцов приспособленчества? «Огонек» присмотрелся к феномену, который из далекого 1968-го перекинулся в наш век и в нашу действительность

Полувековой юбилей той жаркой парижской весны Франция отмечает уже полгода: даже победа в чемпионате мира по футболу не помешала. Тонны мемуаров о рождении «нового мира», панегирики бунтарям 1968-го, которые искали «под булыжником мостовых песок пляжа», но как-то незаметно сами стали истеблишментом и до сих пор удерживают командные высоты в общественном мнении,— эта революция «самого нового типа» стала визитной карточкой поколения, которому явно пора на пенсию. Вот только оно не спешит.

«Оппортунист в футбольном смысле»

В свои 73 «Красный Дани» — некогда рыжий, ныне седой — снова в моде. Для бунтаря, который путь в большую политику начал с отстаивания права на доступ в женское студенческое общежитие после 22:00, это принципиально. Ну никак нельзя снижать планку, если ты полвека назад на церемонии по случаю открытия бассейна в Университете Нантерр попросил закурить у министра, а потом поинтересовался, отчего это в его 300-страничном докладе о молодежной политике нет ни слова об «актуальных половых проблемах».

Министр (по делам молодежи и спорта) Франсуа Миссофль отшутился, надо сказать, элегантно: посоветовал настырному студенту воспользоваться только что открытым бассейном — нырнуть и охладиться. А тот как ждал: теперь нам ясно, как вы собираетесь рулить молодежью. Соратники подхватили: такие ответы в стиле гестапо, вы нам еще бром порекомендуйте попить… Овация стала бы прелюдией к отчислению, но начинающий вождь знал конъюнктуру лучше министра: Нантерр зашумел.

Продолжение известно: рожденный в Германии 22-летний студент Даниэль Кон-Бендит (ДКБ — так для краткости его окрестила пресса) двинул в массы лозунг «превратим Париж в Гуляйполе» (борец за сексуальные права молодежи был знаком с классикой анархизма). После ареста студентов на акции против войны США во Вьетнаме он поднял на дыбы свой Нантерр, а 3 мая повел единомышленников на Сорбонну и занял ее (как Бастилию), чем создал чумовое событие для мировых СМИ. Анархист обучался социологии, напомним, у одного из теоретиков информационного общества Мануэля Кастельса.

Ректор Сорбонны, на территорию которой со Средних веков вход запрещен полиции и жандармов, в отчаянии сам обратился к властям за помощью. Вскоре пылал весь Латинский квартал, полицейских обзывали «эсэсовцами», они штурмовали баррикады, с обеих сторон появились увечные, а лицом и главным переговорщиком с властями (как выясняется из мемуаров полицейских чинов, вполне вменяемым) стал недоучившийся социолог. Закончилось высылкой по месту рождения. Но дело-то было сделано: во Франции случилась та самая революция 1968-го, которую полвека спустя не знают, как называть — то ли первой цветной, то ли последней марксистской, то ли и вовсе подростковой…

За полвека в стране сменилось восемь президентов, но для борца это разве срок? На прошлой неделе «Красный Дани» сам чуть было не загремел в министры — правда, не молодежи, а экологии. Популярный экоактивист Николя Юло на этом посту так решительно взялся за вывод АЭС из эксплуатации и запрет глифосата (убойного гербицида неселективного действия), что закончил свою миссию отставкой в прямом эфире. Да еще намекнул на разные лобби, которые ставят либерализм выше экологии и мешают «переходу к экологическому и солидарному обществу». После столь неприятных намеков президенту Макрону позарез нужен был знаковый персонаж на замену.

Кон-Бендит (экс-председатель фракции зеленых в Европарламенте с 2002 по 2014 год) дал понять, что — «впервые в жизни» — в раздумьях. Франция затаила дыхание: неужто пойдет? Вот он, символ того, что неуловимая революция 1968-го, наконец, правит Францией. А какой отпор популистам, что стращают избирателя мигрантами! «Красный Дани» на службе «экосолидарности» — да с его-то язычком! — разнесет в пух и прах всяких ле пенов! Заговорили, что под таким министром не грех и укрупнить ведомство — сельское хозяйство, оно тоже ведь про экологию... Увы, позавтракав с президентом наедине (!), кандидат сообщил общественности, что снова выбрал свободу.

«Мы приняли это решение вместе»,— уточнил бывший анархист, разом подчеркнув системную близость к власти и к президенту Макрону лично. Напоследок газеты облетел еще один его афоризм, сказанный про нового министра экологии (им стал аппаратчик — спикер нижней палаты парламента): «Это оппортунист в футбольном значении этого слова. Умеет оказываться в нужный момент в нужном месте, чтобы доставлять мяч вперед».

Что касается самого Кон-Бендита, то аналитики полагают, что вперед он намерен доставить не мяч, а себя: все-таки для гуру целого поколения министр экологии — несколько мелковато. Очередного захода в большую политику от него ждут под выборы в Европарламент в мае 2019-го. Все идет к тому, что либералу Макрону, сокрушившему на президентских выборах год назад традиционные правые и левые партии Франции, придется дать бой популистам всех мастей, от крайне правых до крайне левых. Да еще смотреть, чтобы их ряды не пополнили разочарованные союзники — скажем, те же продвинутые экологи. В общем, грядущие выборы уже называют референдумом, который проверит на прочность режим Пятой республики. Понятно, что такими знатоками пружин информационного общества, как «Красный Дани», перед такими битвами не разбрасываются: ну кто объяснит населению, которое захлебывается в издержках глобализации, ценности либерализма лучше бывших троцкистов, анархистов и прочих «политработников» 1968-го? А посты найдутся…

Бой с генералом

Пятая республика — уникальный политический гибрид, которому волею судеб бросило вызов поколение Кон-Бендита, в эти дни тоже отмечает свой юбилей. 28 сентября 1958 года за ее Конституцию (во Франции республики считают по Конституциям) на референдуме проголосовало за 79 процентов французов (при явке в 85). Стукнуло, таким образом, 60 лет — рекорд для страны, которая «начинает ревновать представителей власти с момента избрания» (выражение Мирабо на открытии Генеральных Штатов в октябре 1789-го — первого парламента, созванного еще волей короля Людовика XVI).

Насмешка истории: режим «республиканской монархии», созданный генералом Шарлем де Голлем, ровно на такие случаи, как 1968 год, попал в руки тех, против кого изначально изобретался.

Причем не раз. Франсуа Миттеран много говорил о «режиме личной власти» и «диктатуре» де Голля, став президентом, быстро освоился и пачками зазывал экс-бунтарей во власть (соцпартию даже прозвали «фабрикой по утилизации анархистов»). Эмманюэль Макрон и вовсе смешал все этикетки, провозгласив устаревшим деление на правых и левых. Верным признаком «кадрового резерва» стало, по существу, отсутствие изначальной идеологии. Или готовность ее сменить.

Вот только загадка — конструкция власти в Пятой республике оказалась такой, что каким-то образом перемалывала всех, заставляя служить государству; даже и не поймешь, что заложил в нее генерал. Де Голль любил подчеркивать: цель — обеспечить государству поддержку, «которой оно было лишено 169 лет» (с тех пор, как в 1789-м пошатнулась монархия). Если перевести на узнаваемый сегодня язык, то речь о стабильности. Офицер, прошедший Первую мировую и немецкий плен (там он, говорят, познакомился с Тухачевским), де Голль еще в 1928-м написал книгу «Разброд в стане врага», где пришел к мысли: внутренняя политика, перефразируя известную формулу, есть продолжение войны другими средствами. Иначе говоря, во внутриполитической борьбе актуальна военная логика. Он и придумывал политическую систему с учетом «темных часов французской истории» — 1792-го («Отечество в опасности!»), 1870-го (прусская интервенция), 1940-го (интервенция гитлеровская),— когда надо было подтвердить, любил повторять генерал, то национальное единство, которое монархия умела поддерживать веками.

Противоядие от тех кризисов, которые он лично пережил в Третьей и Четвертой республиках, генерал заложил в Конституцию Пятой. Вышел некий синтез между монархией и республикой, при котором президент («республиканский монарх» по своим полномочиям) может в случае чего апеллировать прямо к нации. Как эта конструкция, учитывая суперполномочия первого лица, чьи выборы становятся колоссальным испытанием для всей нации, будет действовать в эпоху всевластия СМИ, ангажированных опросов, с помощью которых можно воздействовать на общественность, и, наконец, интернета, де Голль в 1950-е в полной мере предвидеть не мог. К вызовам он, понятно, готовился: вот только не ждал, что первый из них ему бросит то благополучное послевоенное поколение, которому он подарил стабильность в политике и экономический рост (Славное тридцатилетие). В общем, все то, что считал главным для нации любой ответственный лидер, переживший Вторую мировую войну.

Эти две юбилейные дискуссии — дискуссия о смысле бузы 1968-го и о том, как Конституция 1958-го спасла страну, когда общество вдруг взбесилось от сытости (де Голль так и назвал этот бунт — «свинством») — мало пересекаются. Историки пишут: время еще не пришло: «хранители храма», те, кто пытался расшатать страну полвека назад, правят умами и не в их интересах расставлять точки над «i». Антураж это не меняет: юбилеи Мая 68-го (как правило, круглые даты) его участники по традиции отмечают сотнями монографий, в которых с каждым десятилетием событие все меньше напоминает оригинал — наслоения интерпретаций, груз разочарований и сам ход истории множат сущности, причем часто те, которых и не было. Напротив, то, что отсеяно временем в этом споре, и то, что так важно для стран, 1968-го не переживших, проступает все четче.

Первым ключевой вопрос: «А было ли все это революцией?» — поставил один из активистов 1968-го социолог Жан-Пьер Ле Гофф в эссе «Нежелательное наследие». И жестко ответил: нет, потому что к тому времени, когда бунт начался, настоящая революция уже закончилась. Суть диагноза этого социолога менеджмента (Ле Гофф после своих баррикад доучился), который подхватывает все больше аналитиков, такова. В 1968-м на Западе бузило «непоротое поколение» — те, кто родился в 1948-м и после него, кого Вторая мировая задела лишь по касательной, чья юность пришлась на бурный рост экономики и потребления. Большинство из них родилось в провинциальной Франции (тут можно подставить название почти любой западноевропейской страны), которая, пишет Ле Гофф, мало чем отличался от самой себя XIV или XVI веков. Кюре, мэрия, школы, семья с традиционной иерархией ценностей — все это противоречило новым ценностям, которые на глазах меняли жизнь, от автомобиля и телевизора до путешествий, ставших пропуском в новый мир, и рок-музыки: индустрия дисков сделала ее ценностью поколения. Его вообще сплачивали новые ценности — «свободное время», «отказ от авторитетов» и «отрыв от корней» (чтобы насладиться всем этим в полной мере, без этических ограничений). И, конечно же, потребление.

Это поколение Ле Гофф на заре XXI века назвал «народом подростков» (видимо, исходя из формулы политолога Токвиля о том, что в демократии каждое поколение — это новый народ). Сегодня можно сформулировать еще радикальнее: возникновение такого поколения и объединение его поверх национальных границ, традиций и норм стало первым актом современной глобализации — одни вкусы, одни нравы, одно потребление.

«Они ощущали, что катастрофа прошла где-то совсем рядом, и во многом поэтому бросились с такой жаждой наслаждаться эпохой, которую распахнул послевоенный мир,— пишет историк Паскаль Ори.— Тон задавали прогресс и модернизация, в них верили все — и политические лидеры того времени — Джон Кеннеди и Шарль де Голль, и революционеры — Че Гевара, и даже рабочие — иммигранты из Португалии или Алжира, которых свезли в бидонвили Нантерра, чтобы рядом с университетом строить небоскребы квартала Дефанс (парижский Сити 1950–1960-х годов.— "О")». О цене, которую надо платить за этот прогресс, спорить было непринято. Платить — это завтра. А жить — сейчас.

Лидеры, поставившие прогресс выше традиционных ценностей, и не заметили, как в ажиотаже борьбы за уровень жизни произошел разрыв поколений: сначала они потеряли общие авторитеты, потом — общие ценности, а потом — и общий язык. После этого 1968 год стал лишь вопросом стиля, места и времени. Да и остается, поскольку время от времени повторяется то в одной, то в другой стране. У нас, похоже, он наступил в 1990-е.

Революция подростков

В тот самый 1968-й, когда Латинский квартал доказывал на баррикадах, что «запрещено запрещать», смущая умы эфемерными лозунгами (плакат на Университете Нантерр, к примеру, гласил: «Буржуазные права человека — это вазелин для тех, кто имеет пролетариат через задницу»), в это самое время в далекой Пенсильвании отставной сержант армии США ковал настоящий символ восставшего поколения. Им стал Биг-Мак — неформатный поначалу в «Макдоналдсе» бургер, который Джим Делигатти придумал разрезать на три части вместо двух, чтобы он прочней удерживал две котлеты. Бургер пошел, да так, что фирма пересмотрела формат — в 1968-м в Америке, а там и «в остальном мире».

До Франции эта штука добралась лет за десять, затмив те символы индустриального потребления, которые страна породила сама,— камамбер из пастеризованного молока (полный скандал в стране крестьян и гурманов), замороженные полуфабрикаты, молотый кофе в вакуумной упаковке, запах которого испаряется после вскрытия, дешевые сублимированные корма для животных и т.п. и т.д. Страны Европы одна за другой пали жертвой «одноразовой цивилизации» — односезонная одежда и обувь, рассчитанные на поколение мебель и дома. Даже инфраструктура, о чем так страшно напомнила катастрофа с обрушением моста в Генуе (41 погибший): оказывается, сотни виадуков в Италии были построены в 1960-е по технологии, рассчитанной на несколько десятилетий, срок их эксплуатации истек, и теперь они могут рухнуть, как в Генуе (см. «Огонек» № 32 за 2018 год).

«Наши баррикады не имели военного назначения»,— сказал как-то французский троцкист Анри Вебер, ныне сенатор, и это правда. Бунтари 1968-го так и не справились с Пятой республикой (на досрочных выборах в конце июня 1968-го перепуганный избиратель проголосовал, разумеется, за партию де Голля и за стабильность). Но мир получил «культуру гошизма» — наднациональную, надпоколенческую, надрелигиозную. Одно за другим власти и новые моральные каноны узаконили все требования бунтарей — аборты, разноформатные семьи, секс как личное дело, крах авторитета Отца, Учителя, Мужа… Все это, по выражению философа Мишеля Онфре (он называет себя «постанархистом»), и свергали в том Мае — «свергали в пользу подростка, который выступал против всего, что за, и за все, что против».

Философ Жак Деррида назовет это «деконструкцией». Кон-Бендит — «антитоталитарным наследием». Сейчас в ходу больше лозунг о том, что это был радикальный шаг к толерантности. Впрочем, как его ни назови, но именно этот тренд «поколения 68-ков», по существу, и правит сегодня миром. Независимо от того, пошли или нет в министры его носители.

Остается вопрос о политике. Троцкизм, маозим, анархизм — куда это все девалось? Кто ответил за дичь про то, что организатор Сопротивления Шарль де Голль — фашист, а Мао, Сталин и Троцкий — спасители рода человеческого? Да никто! Тут все в той же логике: 68-й готовил слом национальных систем политических координат и их глобальную унификацию. Всевозможные нео- и пост- пришли на смену не только марксизму с троцкизмом, но также правым и левым, консерваторам и либералам, даже националистам и патриотам. Это очень удобно, потому что не надо изобретать: отработанную вроде идею можно взять и перепрограммировать под вкусы и запросы нового поколения избирателей. Есть рынок «готовой мысли», и он работает примерно так, как и рынок «готового платья».

Рассуждая об ультрареволюционерах, которые к пенсии нашли себя под знаменами либералов, философ Люк Ферри задается, в частности, обидным вопросом: «Это какую же колбасную кожуру надо было наклеить себе на глаза, чтобы тогда, в 1968-м, не вспоминать о миллионах, загубленных Троцким и Мао в России или в Китае, и звать их именем на баррикады во Франции?» И констатирует: при таком посыле сдача революционных идеалов была запрограммирована еще полвека назад. По сути, с момента «идеологического рождения».

«Протесты прикрывались революционными одеждами, но это была дань схемам и способ попугать власть,— продолжает он.— На деле-то бунт был за себя — за право на удовольствия и свободное время, за ликвидацию традиционных буржуазных ценностей, которые мешали глобальному капитализму раскрыться во всей красе. Представьте на секунду, если бы наши дети остались верны ценностям наших прадедушек, да разве они бегали бы, сломя голову, за гаджетами, которые им непрерывно впаривает Amazon? В общем, под булыжниками мостовых оказался не пляж, а глобальный рынок и новая экономика».

Кто-то задал вопрос: интересно, а почему после 68-го на Западе, даже в нетерпеливой Франции, революции вдруг разом закончились и никого не свергают? А потому, что они не нужны: все и так на местах. Либерализм (пусть с приставкой «нео») процветает, демократия — на коне, Конституция 1958 года, слегка подправленная, стоит на страже ее стабильности, капитализм чувствует себя лучше, чем когда-либо. На 200-летие со дня рождения Карла Маркса (тоже ведь пришлось на текущий год!) неолибералы, от китайских до европейских, штудируют наследие классика, чтобы вычитать у него, как не доводить пролетариат больше до революций…

Считать ли это поражением Мая 1968-го? Да нет, кажется, в этом и есть его настоящая правда. Это то, в чем действительно изменило мир поколение, само ставшее мостом в глобализацию. Она, как теперь понятно, происходит не только вширь (в географическом смысле), но и внутрь — по оси поколений, которые отказываются от ценностей предков ради тех, которые им предлагает конвейер рынка, отлично освоившего контркультуру. Для верности (чтобы лучше попасть в сегмент) эти поколения теперь еще и дробят на племена потребителей. Вчера это были хиппи, панки и яппи. Сегодня — поколения X, Y, Z. «Люди ниоткуда» — как сказал один модный английский аналитик.

Впрочем, это пролог уже к новому противостоянию, в котором угадывается завтрашний вызов — его бросают «перманентной революции 68-го» те поколения, что ощутили на своей шкуре издержки глобализации и жаждут возврата к корням. Интересно, удастся ли еще один проект улучшения мира свести к букету контркультур?